Als Kind habe ich gelernt, wie man einen Ofen heizt, dazu Kohlen aus dem Keller in die oberste Etage schleppt und wenn die ersten Flammen aus dem Zeitungspapier zwischen dem Anmachholz züngelten, dann hieß es sich „warme Gedanken“ zu machen. Wenn es draußen richtig gefroren hatte und der Schnee durch den Wind aufstob, war das just die Zeit der Eisblumen am Fenster. Erst durch Anhauchen fingen sie an zu schmelzen. Ihre Formen war überaus vielfältig, es waren Nadeln besonderer Art die sich wie ein Blumenstrauß aus Flieder zusammen legten. Ging man bei diesem Wetter nach draußen, so wirbelte der Wind Eiskristalle auf, die wie sechseckige Sterne aussahen. Später faszinierten die „versteinerten“ Pflanzen, die wohl uralte Gräser waren, im Solnhofener Schiefer. Am Ende des Studiums überraschte mich und einen Kreis erlauchter Geophysiker ein wissenschaftlicher Vortrag, der die Ausgestaltung eines Mäusedarms mit Gesteinsklüften verglich. Der Vortragende, ein exzellenter Wissenschaftler, verblüffte die anwesenden Fachleute eines Symposiums zur „Absorption seismischer Wellen“ derart, dass es zu Protesten kam. Allerdings weniger wegen der Forschungsergebnisse, als vielmehr ob der verbratenen Steuergelder.

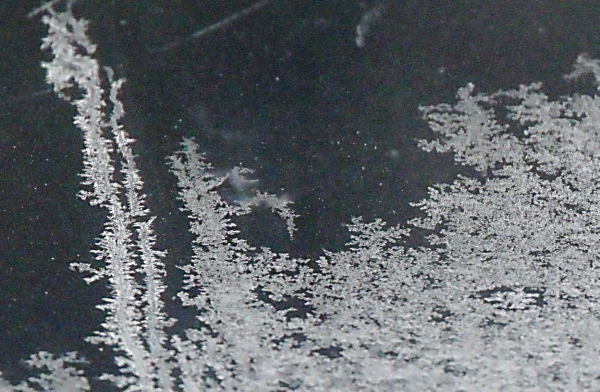

Die ideale Kristallstruktur, welche bisher nur theoretisch gedacht wird, die ist ein Musterbeispiel an Ordnung. Die Wasserstoff- und Sauerstoffatome sind so angeordnet, das sich eine Symmetrie feststellen lässt, die in einer sogenannten „Raumgruppe“ beschrieben wird. Wer nun glaubt, dass Eiskristalle in dem einfachen kubischen Kristallsystem zu finden seien, hat sich sehr getäuscht. Die Eiswürfel sind Menschenwerk, vielmehr zeigen „Schneekristalle“ in ihrer Skelettform bereits eine „sechszählige Drehachse“. Das bedeutet nichts anderes, als das nach einer Sechsteldrehung im Vollkreis (?=60°) das gleiche Bild wieder erscheint. Doch weit gefehlt, Schneekristalle sind unfertige Kristalle, sie sehen ähnlich aus, doch gleicht keiner dem Anderen, sogar schon nach einer solchen Drehung sind Unterschiede zu erkennen. Die perfekte Ordnung deutet sich an, ist aber nicht erreicht. In einem gut auskristallisierten Eiskristall findet sich die sechszählige Symmetrie wieder, so gehört das Eis zurecht in das hexagonale Kristallsystem. Deshalb zeigt die Abb, 3 einige Eiskristalle, die sich weitgehend geordnet haben. Nähere Hinweise zu Kristallsystemen, Bravaisgitter und Raumgruppen finden sich in der entsprechenden Fachliteratur.

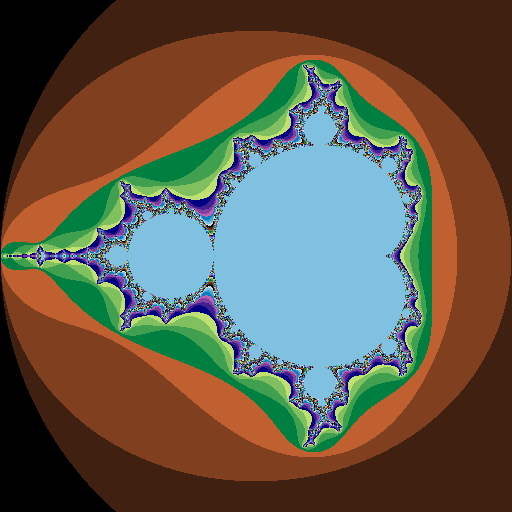

Wiederum Jahre

später überraschte der Professor Heinz-Otto Peitgen an der

Universität Bremen mit einem Festvortrag zum Jahrestreffen von

Wissenschaftlern und Ingenieuren der deutschen Eisen- und

Stahlindustrie zum Thema „Chaos und Ordnung“. Seine praktischen

Demonstrationen dazu veranlassten einen Kollegen, der neben mir

saß, mich leise zu fragen: „Was hat das mit Stahlherstellung zu

tun?“ Ich konnte ihn beruhigen, dass die Forschungsarbeit des

Vortragenden schon einen gewissen Einfluss habe, doch gebe ich

zu dass die projizierte farbige Darstellung der

„Mandelbrotmenge“, bekannt auch unter dem Namen „Apfelmännchen“,

einige Geistesakrobatik im Hinblick auf die Produktion von Stahl

erfordert. Heute ist die Chaosforschung fest etabliert. Die

Eisblumen, Schneekristalle, „versteinerte Pflanzen“ im

Solnhofener Schiefer, die Gestaltung eines Mäusedarms, wie auch

das Innere einer Gesteinskluft sind Strukturen, die den Übergang

zwischen Chaos und Ordnung charakterisieren. Eisblumen,

Schneekristalle und die „versteinerten Pflanzen“ sind eben

Kristallskelette, die in sich schon eine gewisse Nahordnung

aufweisen, jedoch noch nicht den Übergang zum kristallinen

Festkörper vollzogen haben. Die „versteinerten Pflanzen“ sind

die Kristallskelette des Manganminerals Psilomelan, welcher aus

manganhaltigen Lösungen zunächst ein Gel bildete um dann langsam

in einen Kristallisationsprozess überzugehen. Betrachtet man die

Mandelbrotmenge, so finden wir ein großes inneres Gebiet, in

welchem absolute Ordnung herrscht. Zum Rand hin wird es

interessant. Der Rand ist nichts weiter als der grafische

Eintrag aus Grenzwerten spezieller Mengen. Besitzt eine solche

Menge einen Grenzwert, so gehört sie zum geordneten Teil.

Besitzt sie keinen, so ist sie außerhalb des Randes. Zu besseren

Illustration werden die Randgebiete besonders eingefärbt und bei

genauem Studium stellt sich heraus, dass das „Apfelmännchen“

sich selbst reproduziert und seine Geometrie gewisse Symmetrien

aufweisen, die bei Vergrößerung sich wieder aufteilen. Diese

Entdeckung ist schon fast vor einhundert Jahren erfolgt, doch

erst moderne Rechner ermöglichten eine grafische Darstellung im

hochauflösendem Maßstab und deren genauere Untersuchung.

Verblüffend sind die Übereinstimmung der bereits beschriebenen

Kristallskelette, den Strukturen in einem organischen Körper und

auch die Farbverteilung in bestimmten Pflanzen. Man nennt dies

auch Fraktale.

-

Schon lange wird zur Erklärung der drei Aggregatszustände: „fest-flüssig-gasförmig“ das Brownsche Molekularmodell verwendet. Es besagt, dass in einem idealen Kristall die Bausteine sich dreidimensional periodisch fortsetzbar und raumfüllend anordnen. Die Flüssigkeit gilt heute als relativ unordentliches Gebilde, wo sich kurzfristig Nahordnungen aufbauen, aber schnell wieder zerfallen. Das Gas hingegen ist weitestgehend ungeordnet und statistisch verteilt. Nun kann man sich auch gut erklären, was geschieht, wenn ein Gas abgekühlt wird bis auch die Flüssigkeit zum Festkörper wird. Sogenannte „metastabilen Phasen“ wie das Glas seien an dieser Stelle vernachlässigt.

-

Ein Blick in die Geschichte:

In Europa wurden zur Wende vom Oberjura zur Kreide, als die Erdoberflächer dort wieder einmal mit Wasser bedeckt war, im Flachmeerbereich und an den Stränden Geröll in großer Menge abgelagert. Das Wasser war sehr sauerstoffreich und so schieden sich im Wassser gelöste Eisen-Ionen als Eisenhydroxide ab. Im Zuge der Verfestigung durch den Druck darüber abgelagerter Schichten (feste Sedimentbildung) blieben umfangreiche Schichten mit einem höherem Eisengehalt als der Durchschnittsgehalt in der Erdrinde zurück. Mit einem Eisengehalt von rund 34% sind diese Erze eher kümmerlich im Vergleich zu einem Itabiriterz aus Brasielken mit Fe=66%, doch wird dies durch die Masse der Vorkommen wieder wett gemacht. Besonders zu eienr Zeit vor 100 Jahren, wo viele heutige Lagerstätten noch völlig unbekannt waren. Die Erze waren unbeliebt, weil sie sich wegen des hohen Quarz- und Phosphor-Gehaltes fast nicht verhütten ließen. Doch mittlerweile wurde das deutsche Reiche, welches nun das dritte hieß, auf Kriegstüchtigkeit Nr. 1 getrimmt. Nco wearen die lothringischen Eisenerze fest in französischer Hand und im Reich selbst gabe es nur wenige Lagerstätten wie im Gebiet Lahn-Dill, dem Siegerland und im Bereich des "bayerischen Pfahls" bei Sulzbach-Rosenberg. Der zuständige Kriegstüc htigkeitsminister hieß damals Hermann Göring und jener packte das Problem im verschlafenben Großraum Braunschweig an. Die Reichswerke "Hermann Göring" wurden gegründet. In der Zwischenzeit hatten zwei Herren Max Paschke und Eugen Peetz an der eienr der erstem judenfreien Universitäten, der Bergakademie Clausthal das Paschke-Peetz Verfahren entwickelt. Es gestattete diese Erze in einem speziellen Hochofenprozess zu Roheisen zu reduzieren. Beiden Herren ist in Salzgitter eine Straße gewidmet. Diese "Arbeiter der Stirn" waren dem Führer so ergeben, dass die Allierten dem Herrn Paschke die Lehrbefugnis entzogen und ihn von der Universität entfernten. Das hat sich aber bis Salzgitter nicht herumgesprochen. Immerhin wurde dort die SA-Siedlung in die "Beamtensiedlung" umgetauft. Die "Hermann-Göring-Stadt" allerdings gab es nicht mehr, weil jener sich bei der Luftschlacht über Engel-land" nicht mit Ruhm bekleckerte, ganz im Gegensatz zu dem ebenfalls dem Füherer ergebenen Komponisten dieses Liedes "Bomben auf Engel-land" eines Herrn Norbert Schulze, fortan bis zu seinem Tode auch als "Bomber-Schulze" bekannt, in der späteren BRD hochgeehrt und heute mit einem neuen Kriegstüchtigkeits-Song bestimmt hochbegehrt.

Als nach der verschwundenen Naziherrlichkeit auch die Eisenerzimporte kostengünstiger wurden, stellte der Konzern die Roheisenerzeugung um und verwendete marktübliche Möllermischungen. Was ist ein Möller? Ein Möller ist eine Mischung aus Erz, Koks und Zuschlägen. Allesamt recht grobstückig, da der Hochofen verfahrenstechnisch einen "Gegenstromreaktor" darstellt. Wer sich noch an die Ofenheizung erinnern kann, der weiß um die Wichtigkeit, dass ein Ofen Durchzug benötigt, soll der Verbrennungsprozess aufrecht erhalten bleiben. Nicht anders ist es im Hochofen. Es bildet sich im Inneren eine Kokssäule aus, während im obersten Teil die Reduktion der Eisenerze beginnt. Keinesfalls darf es zu einem Zerfall des Möllers kommen. Denn bildet sich im Hochofen ein hoher Feinkornanteil aus, so kommt es zum "Hängen und Würgen". Wer ist schuld? Die Minerale natürlich.

Die heutigen Erze bestehen fast ausschließlich aus dem Hämatit, also Fe2O3. Das Eisen ist dort mit der Oxidationszahl +3 maximal oxidiert. Es gibt aber auch ein weiters früher sehr begehrtes Eisenerz, nämlich der Magnetit. Dieser besitzt die Formel Fe3O4 = FeO*Fe2O3. Der Eisengehalt ist sogar größer - aber die Struktur des Magnetits ist ein "inverser Spinell-Typ", wo das Eisen mit der Oxidationszahl +2 (FeO)und mit +3 (Fe2O3) in der Struktur vorkommt. Deshalb gehört der Magnetit auch in das kubische Kristallsystem, der Hämatit jedoch zum rhomboedrischen Kristallsystem. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Im obersten Teil des Hochofens ist das Gas sehr reich an Kohlenstoffmonoxid. Deshalb reduziert dieses Gas (CO) den Hämatit zu Magnetit. Die Kristallstruktur vom Hämatit ist mit einem flachen Spat, als ob man einen Stapel Kopierpapier in zwei Richtungen verschiebt. zu vergleichen. Entsteht daraus Magnetit, so richtet sich die c-Achse im Kristallsystem vom Hämatit senkrecht auf, denn er will ja ein Magnetit werden, was solche Spannungen verursacht, dass der Kristall zu Staub zerfällt. Nun ist das ein Prozess, der Zeit braucht. Daher kann der Hochöfner durch geschickte Verfahrensweise und angepasste Möllermischung dies verhindern. Der Möller selbst besteht heute kaum noch aus Stückerzen, sonders aus feinkörnigen Erzkonzentraten die entweder zu Pellets gebrannt werden oder als Sinter mit einer Korngröße von 63 mm verwendet werden. In diesem Sinter sind die Zuschläge praktisch randlich verschmolzen. Das erinnert an die früher berüchtigte Ofenschlacke, die stets entstand, wenn die Kohle sehr viel Aschen erzeugte - sprich von schlechter Qualität war. In seiner Diplomarbeit untersuchte der Autor diese Vorgänge am Beispiel einer Simulationsapparatur und ermittelte auch die mineralische Schlackenzusammensetzung.

Diese Versuchsapparatur, entspricht der Zone im Hochofen, wo die Eisenbildung schon fortgeschritten ist, aber das erweichte Eisen, noch nicht mit dem Koks direkt im Kontakt ist, wo es Kohlenstoff aufnimmt und damit die Schmelztemperatur um fast 300°C niedriger wird. Diese Zone wird auch als "kohäsive Zone" bezeichnet. Je tiefer das flüssige Eisen wandert, desto mehr reichert es sich mit Kohlenstoff an bis zur Sättigung. Dann ist es das "Roheisen", welches mit der Schlacke abgestochen wird. Dort trennt sich im Fuchs das Roheisen von der Schlacke.

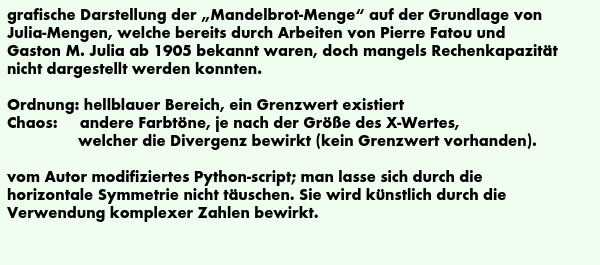

Die Aufgabe war es nun mit Hilfe optischer und röntgenografischer Methoden herauszufinden, wie das Erweichungs- und Abschmelzungsverhalten in dieser Zone erfolgt in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Möllers. Das Eisen war bereits etwas durch die Reduktion mit Kohlenstoffmonoxid etwas aufgekohlt und die Schlacke veränderte durch diesen Prozess, weil auch Eisen in der Schlacke eingebaut wurde. Sehr deutlich bei Pellets, die mit Olivin (Forsterit, MgSiO4 sich zunächst mit Eisen (Fayalit, FeSiO4) angereichert hatte und mit steigender Reduktion an Eisen verarmte. Allerdings war es nur ein Nebeneffekt. Viel deutlicher dagegen war der Einfluss des Al2O3, welches zusammen mit Calciumsilicat das neue Mineral "Gehlenit" bildet (Melilith-Gruppe). Wie lässt sich nun so etwas grafisch darstellen? Für die drei Komponenten: Al2O3, CaO und SiO2 wählt man ein Dreistoffsystem. Diese Systeme sind sehr gut erforscht und im "Schlackenatlas" einsehbar. Es gibt natürlich noch Vier oder Fünfstoffsysteme. Diese sind sehr unhandlich und überfordern das menschliche Vorstellungsvermögen. Schließlich ist der Mensch ein begrenztes Wesen, was er niemals so richtig wahr haben möchte. Doch mit einigen Tricks und Hilfskonstruktionen lassen sich auch diese Systeme leidlich gut darstellen. Im Bild rechts ist ein solches System dargestellt, wo die Ausgangszusammensetzung des Sinters eingertragen ist und die chemische Analyse der Restschlacke nach dem REAS-Test. Die Möllermischung ist manchmal geradezu ein Betriebsgeheimnis, doch auch hängt sie einfach nur von der Lieferbarkeit und dem Preis ab. Der im Dreistoffsystem angegebene Sinter stammt von Hoogovens in Ijmuiden (heute Tata-Steel) in den Niederlanden. In dieser Mischung wurde unter anderem auch das Konzentrat Kiruna B verarbeitet. Dies enthält das Phosphormineral Apatit in geringer Menge natürlich. Denn so etwas wie Phosphor will niemand gern im Hochofen haben. Da aber Apatit sehr häufig auch noch Fluor-Atome in sein Gitter einbaut, besteht die Gefahr, dass bei dem Sinterprozess auch Fluor frei gesetzt wird. Nun liegt aber das Stahkwerk an der Grenze zwischen Noord- und Zuidholland, nicht sehr weit weg von den Tulpenfeldern, die besonders wie der Keukenhof unzählige Touristen anlocken, obwohl man diese Pflanzen in jedem Blumenladen anschauen kann. Die "Bolleboeren", so werden die Landwirte dort bezeichnet, weil "bollen" für Blumenzwiebln steht, bekommen die Tulpen Pickel. Aus diesem Grund war dann Hoogovens genötigt die Möllermischung anzupassen und auf auf "Kiruna B" zu verzichten. Dem Autor scheint das etwas weit hergeholt, denn es ist naheliegender, dass im Kalkstein Verwachsungen mit Flussspat vorhanden sind. Bei Untersuchungen zeigte sich tatsächlich, dass im Abgasfilter der Sinteranlage Spuren von Fluor nachzuweisen waren. Diese Anekdoten sollen dazu dienen, um einen Eindruck zu schaffen, was für ein komplexes System ein integriertes Stahlwerk darstellt, wie sich die vielfältigen Komponenten gegenseitig beeinflussen und dass ein Kinderbuchautor, der Minister spielt, anscheinend davon ausgeht, dass man einfach nur den Koks weglassen muss um "grünen" Wasserstoff hindurchzujagen. Solche technologisch ausgereiften Tipps gab er ja auch den Mitarbeitern der Erdölraffinerie in Schwedt.

Die sich an die Diplomarbeit anschließende Forschungstätigkeit bei einem Institut der deutschen Eisen- und Stahlindustrie befasste sich dann mit einem Mineral, welches durch die Reaktion von Kalkstein und Hämatit während des Sinterprozesses bei T= 1200-1300°C stattfindet. Diese Temperaturen werden durch den zugefügten Koksgrus erzielt, der nach Zündung mittels durchgesaugter Luft die nötige Reaktionswärme erzeugt, damit die feinkörnigen Bestandteile zu einem Sinterkuchen zusammenbacken, der am Ende dann auf die Korngröße von 63 mm gebrochen wird - mundgerecht für den Hochofen zubereitet, um einmal die "gebüldete" Sprache der ach so bürgerlichen WDR3-Moderatoren zu gebrauchen.

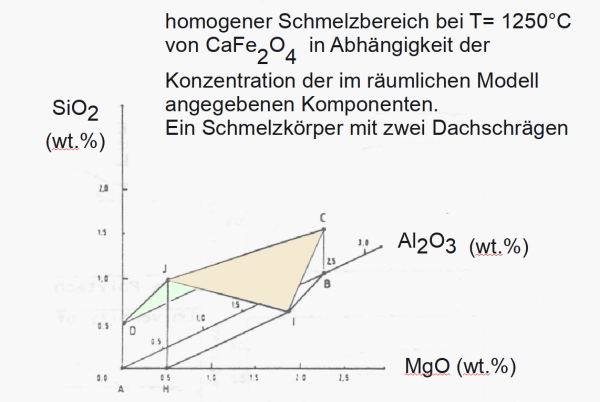

An dieses Mineral knüpften sich damals große Hoffnungen, versprach es doch die Reduktionsgeschwindigkeit bei gleichbleibenden Koksverbrauch zu steigern und damit die angestrebte Kostensenkung voran zu treiben. Denn es darf nicht vergessen werden - zu jener Zeit bestand noch der Jahrhundertvertrag und es durfte nur einheimische Steinkohle verwendet werden, die natürlich subventioniert war. Mit Auslaufen dieses Vertrages entfiel natürlich jeglicher Forscherehrgeiz in der Eisen- und Stahlindustrie, was sich natürlich durch das Feuern der teuren Wissenschaftler bemerkbar machte. Ein Grund für den Autor das Weite zu suchen, bevor ihn das Schicksal dieser "Koofmich-Tyrannei" ereilte. Heute regiert der Buchhalter in der Schwerindustrie, die immer mehr schrumpft, weil Arbeitsplätzchen bei Lieferando und Influencerinnen mit obskuren "Start ups", die Kakerlakenparfaits mit Energy-drink anpreisen, die Stütze der Zukunftskoalition darstellen. Zu jener Zeit jedoch wurde dieses Sintermineral mit der Bezeichnung Calciummonoferrit eifrigst untersucht. Japanische Veröffentlichungen galten als Spitzentechnologie, weil kaum jemand mehr als die englische Zusammenfassung las. Übersetzte man den japanischen Text, so traten mit einem Mal Widersprüche auf, die alles in Frage stellten. Ähnlich ging es dem Autor, als er in seiner Untersuchung des Stabilitätsbereiches dieses Ferrits. Der homogene Schmelzkörper bei einer Versuchstemperatur von T=1250°C, der zusätzliche Komponenten löst, und nach dem Abschrecken als eine Mineralphase übrig bleibt, bezeichnete man damals mit der Abkürzung SFCA =silicon ferrite of calcium and alumina). Diese Wundersubstanz war gewissermaßen der "Taurus" im Hochofen, er sollte die Reduktion beschleunigen, weniger Koks für die Reduktion benötigen und am Ende eine verwertbare Schlacke liefern.

Doch dann kam die unangenehme Überraschung. Die Doktorarbeit bereits begonnen und ein Studienkollege, der um dasselbe Thema konkurrierte, was wir auf einem zwanglosem Treffen zufällig im Gespräch entdeckten. Er wartete mit anderen Ergebnissen auf, was zunächst überraschend war. Genauso überrascht waren wir über den Umstand einen doktoralen Wettlauf durchführen zu müssen. Die beiden beteiligten Professores konnten sich wie allgmein üblich an der Uni nicht ausstehen, redeten folglich nicht miteinander und um Haaresbreite hätte bei dem Neubau des Institutes jeder Hochschullehrer einen eigenen Eingang mit Treppenhaus bekommen. Es galt also den Claim für zwei forsche Forscher abzustecken. In der Literatur fand sich dann die Lösung. Den kristallographischen Teil hatte bereits der französiche Kollege an der Universität Nancy angekratzt, da ließe sich aber noch darauf aufbauen. Den Dolchstoß versetzte eine heute längst verstorbene Kapazität aus Schweden. Professor Edström beschrieb in einer Arbeit in schwedischer Sprache bereits eine mögliche Erklärung dieses Phänomens. Nur schien der Autor wohl der Einzige von den Beteiligten zu sein, der mit seinen Schwedisch-Kenntnissen, die bei den Dienstreisen zu LKAB in Malmberget auch fachlich verbessert wurden, den lesenwerten Bericht aus dem Jahre 1958 ins Deutsche zu übersetzen. Danach ergab sich ein Bild, das nicht sehr fröhlich stimmte. Das Thema entsprach nun allenfalls eienr anspruchsvollen Diplomarbeit. Da aber der Autor nun auch keine Lust zu einem Plagiateur der illustren Doctores vom Schlage Guttenberg, Schawan & Co verspürte, folgte er dem Ruf eines Headhunters und verzichtete auf den akademischen Lorbeer.